No Dicionário Marielle Franco relatos de moradores das periferias sobre a questão racial. Para quem vive na pele, preconceito vê classe, CEP e religião – e no agir das polícias. A escola, atravessada pela cultura negra, pode ser lugar de conscientização

Publicado 07/06/2023 às 16:50

Manifestações de racismo têm ocorrido, com frequência assustadora, em diversos cantos do mundo, evidenciando a presença inequívoca da discriminação que se perpetua e reproduz desde as situações menos evidentes do dia a dia até os gritos escancarados de torcidas que ecoam em grandes estádios de futebol. No Brasil, só nos dois primeiros meses de 2023, houve 1.433 violações registradas, mais do que o dobro de denúncias feitas no primeiro semestre de 2022. Diante desse contexto, fica a interrogação: o aumento do números de casos conhecidos de racismo seria um indicador positivo da existência de mecanismos mais eficazes de registro de casos antes não notificados ou, de fato, a conjuntura política nos últimos anos contribuiu para o encorajamento de práticas e comportamentos racistas? Se considerarmos estes números alarmantes, existe realmente um complicador: não há padronização nos registros de casos de discriminação racial no Brasil; cada estado trata o racismo de forma diferente e tem métodos próprios de registrar. A falta de normatização desses dados pode levar à subnotificação e, consequentemente, à dificuldade de estabelecer políticas públicas de combate aos crimes de racismo e injúria racial.

Mas, quando o assunto é o preconceito racial, a mesma situação de falta de regras de padronização dos registros não se verifica só no Brasil. No mundo dos esportes, em especial do futebol, cada país adota uma política diferente para lidar com o problema. Ou seja, o racismo atravessa fronteiras e as punições são escassas. Em tempos recentes, na Europa, a Liga Nacional de Futebol Profissional da Espanha (LaLiga) apresentou 13 denúncias, ainda sem nenhuma responsabilização (incluindo 9 relacionadas ao jogador Vinicius Junior). Na Inglaterra, onde houve 183 denúncias de racismo nos últimos dois anos, foi adotado o plano “No Room for Racism”, um sistema mais rígido de punições, incluindo multas milionárias. Na Alemanha, um clube (o Schalke) foi multado em 50 mil euros por cânticos racistas de sua torcida, na Copa da Alemanha em 2020, enquanto outros episódios ficaram sem punição. Na França, um torcedor foi sentenciado com prisão e afastamento dos estádios após fazer gesto nazista.

Para mencionar só alguns casos de discriminação racial em 2023 – dentro e fora dos esportes – que ganharam maior repercussão no Brasil ou relacionados a brasileiros no exterior, a lista já é extensa. No início de junho, alunos do ensino fundamental de um colégio particular no Rio de Janeiro, na Zona Norte, gravaram vídeo onde fazem ofensas racistas e homofóbicas contra dois professores. A direção suspendeu os estudantes e acionou o Conselho Tutelar. Em maio (dia 31), as influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves (mãe e filha), passaram a ser investigadas por crimes de racismo ou injuria racial após compartilharem vídeo no TikTok, no qual aparecem entregando banana e macaco de pelúcia para crianças negras abordadas na rua. Ambas possuem cerca de 13 milhões de seguidores nessa rede social. Ainda em maio (dia 21), veículos da mídia brasileira e internacional noticiaram os xingamentos racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Junior, do Real Madrid, em partida contra o Valencia, na Espanha; no jogo, além dos gritos da torcida, Vini Jr. também foi vítima de ações discriminatórias e omissas por parte da arbitragem e da Liga Nacional de Futebol Profissional da Espanha. Mas o caso só explodiu na imprensa após a repercussão do pronunciamento de autoridades brasileiras, incluindo o presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. Até então, já havia nove denúncias de ataques racistas, fartamente documentadas contra o atleta, incluindo um episódio em que torcedores de um time rival simularam o enforcamento de um boneco com nome do jogador, fazendo alusão a “era dos linchamentos” contra a população negra, com ápice entre 1890 e 1930 nos Estados Unidos. Em abril, no domingo de Páscoa, a ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias chicoteou, com a coleira do seu cachorro, o entregador Max Ângelo dos Santos e deu tapas na também entregadora Viviane Maria Souza – ambos negros – no bairro de São Conrado (RJ). Morador da Rocinha, Max relatou ter sido chamado de “preto da favela” e registrou o caso na delegacia como injúria. Sandra negou as agressões e o caso segue sendo investigado. Em fevereiro, duas moradoras de um prédio no Centro do Rio denunciaram racismo por parte de uma vizinha, que gritava insultos racistas diariamente e fazia ameaças de agressão física. Luana Rolim, estudante de medicina veterinária, e Etiene Martins, doutoranda em Comunicação, denunciaram o caso à síndica, que não tomou providências. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

O debate teórico sobre racismo também ganhou novo capítulo recentemente, quando o intelectual negro e professor emérito da UFRJ Muniz Sodré concedeu entrevista à Ilustríssima, da Folha de São Paulo, na qual criticava o conceito de racismo estrutural, tornado conhecido por meio do livro Racismo estrutural, de autoria do ministro de Direitos Humanos Sílvio Almeida, também intelectual negro. Na ocasião, Sodré explicou o argumento que desenvolve em seu livro O fascismo da cor, segundo o qual o racismo no Brasil é institucional e intersubjetivo, mas não estrutural, por lhe faltar ordenação escrita em lei ou padronização em costumes publicamente reconhecidos. A crítica despertou inúmeras reações, que ressaltaram que o conceito de estrutura não se restringe ao Estado ou a organizações formalmente constituídas, podendo se expressar como um conjunto discursivo estável ou um sistema simbólico implícito.

No Brasil, país onde mais da metade da população se declara preta ou parda (56,1 % da população brasileira, segundo o IBGE/2022) e onde as favelas concentram uma proporção maior de negros do que a média brasileira (ou seja, 67%, de acordo com o Data Favela/2022)[1], importa, e muito, saber como a população residente nesses espaços percebe o racismo. Essa é a abordagem do verbete Racismo na favela: Como os Moradores Entendem o Preconceito Racial (artigo), escrito por Gracilene Firmino e Amanda Botelho, jornalistas, nascidas e criadas em favelas do Rio de Janeiro. Cientes de que “o racismo existe e está enraizado na sociedade, ancorado em falas, comportamentos, atitudes, sistemas e narrativas que excluem e matam pessoas negras”, elas foram movidas pelo interesse em conhecer melhor sobre o que pensam e sentem, em relação ao preconceito racial, seus vizinhos ou pessoas de outras favelas da cidade. Afinal, moradores das favelas cariocas já somam cerca de 2.144.000 habitantes (Censo IBGE/2010).

Na visão de entrevistados na Rocinha, Complexo do Alemão e Cidade de Deus, a percepção do racismo nas favelas abrange a concepção de racismo de cada um, além de como este preconceito se manifesta em relação às pessoas residentes – no que diz respeito a quem sofre e quem pratica a discriminação. Quanto ao que é racismo, há consenso sobre se tratar de uma forma discriminatória e desigual da alteridade pela “cor da pele”, para muitos associada a outros elementos como a classe social, o endereço e a religião; a maior parte concorda que está presente “em todos os lugares”, mas alguns acreditam que se apresente mais fortemente no Brasil. Mencionam também a percepção de envolver diferentes violências por meio de ações concretas e simbólicas, interligadas a um sistema de poder “estrutural (e estruturante), individual e institucional”.

Quando pensam em quem sofre e quem pratica o preconceito racial à sua volta, apontam sentimentos em comum e concordam em relação aos protagonistas da violência racial. Sobre os últimos, o Estado, por meio das forças policiais, é identificado como o principal ator da violência contra a população das favelas. Já quando o assunto é o racismo sentido na própria pele, ressaltam que o peso sentido nas favelas é maior, por conta da soma dos marcadores de raça e classe social (já que são “pretos e pobres”). Por exemplo, em um episódico citado, amigos brancos e negros foram parados em uma batida policial na Rocinha, mas apenas os pretos foram revistados. Além disso, surge nessas falas também o racismo enquanto elemento simbólico associado à representação dos territórios favelados, no imaginário social, como lugares habitados majoritariamente por criminosos. No caso do Rio de Janeiro, tais estereótipos têm sido alimentados por discursos do poder público e da imprensa desde o surgimento das favelas, no fim do século XIX, como demonstram diversos estudos históricos e científicos.

Portanto, as falas desses moradores levam a pensar na necessidade de compreender o racismo, do ponto de vista das favelas, a partir de uma perspectiva interseccional que combina diferentes fatores. Mas nem sempre há consciência por parte dos moradores desses espaços sobre todas essas opressões sofridas, conforme também destacam as autoras do artigo (e do verbete). A educação é apontada como dimensão importante neste contexto, por meio da qual práticas racistas podem ser identificadas, pensadas e combatidas.

A partir desta perspectiva, pode-se estabelecer um convite a um breve diálogo com o pensamento do sociólogo Florestan Fernandes, de modo a complementar o panorama de estudos (alguns aqui mencionados) mais recentes já oferecidos por autores e pesquisadores negras e negros no Brasil. Dedicada não só à compreensão do Brasil, no contexto do pensamento social brasileiro, mas aos estudos sobre a questão racial e à constituição do racismo em nosso país, bem como a subsídios às lutas contra a discriminação de negros e negras, os escritos de Florestan, principalmente do fim da década de 1980, podem contribuir para lutas antirracistas nas favelas. Não é demais lembrar que muito da trajetória biográfica do sociólogo corresponde ao seu comprometimento não apenas com as ciências sociais, mas com a educação, a luta dos de baixo e os negros, conforme lembra Ronaldo Tadeu de Souza. Portanto, há desdobramentos prático-políticos de sua interpretação sobre o problema racial brasileiro.

No que diz respeito a esse tema, Florestan se preocupa com a efetiva democratização da sociedade brasileira – e suas estruturas de organização – a partir do pós-escravidão. Mas suas pesquisas mostram exatamente os impedimentos à essa democratização. Assim, argumenta se tratar de uma sociedade que se orienta social, cultural, política e economicamente contra a democratização – portanto contra os negros. Diante desse fato, dois aspectos podem ser destacados: a necessidade da negação e, portanto, da tomada de consciência da inexistência da suposta democracia racial no Brasil, bem como da manutenção de todos os privilégios dos brancos daí decorrentes; e a aposta de que a mudança desse estado de coisas, só será possível por meio do protagonismo da população negra na luta radical pela transformação das relações de raça e classe em nossa sociedade. Para Florestan, é necessária “uma radicalidade revolucionária” (Significado do Protesto Negro, 1989), ao movimento negro para derrota do racismo e construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Ou seja, nessa perspectiva, a efetivação da democracia no Brasil, em seus diversos sentidos, virá por meio das lutas em torno da questão racial. (Introdução: Kita Pedroza)

Fontes:

Lições de Florestan para o antirracismo radical | Aceito a expressão, mas racismo não é estrutural no Brasil, diz Muniz Sodré | ALMEIDA, Silvio. Raça e racismo. In: Racismo estrutural | Censo Cidades IBGE/2010 | BBC News Brasil | CBN | Poder 360 | Globo Esporte-Globo.com | Band Jornalismo | Sbt News | O Dia | Projeção Data Favela a partir do CENSO/IBGE; PNAD/IBGE

Racismo na favela: Como os moradores entendem o preconceito racial

Em 2020, houve momentos em que o racismo e o antirracismo foram pautas altamente debatidas mundo afora. Violências como a morte do norte-americano George Perry Floyd Jr., 47, acenderam uma luz de alerta no mundo sobre os crimes que, diariamente, são varridos para baixo do tapete da branquitude. O jogador de futebol americano foi assassinado em Mineápolis, no dia 25 de maio de 2020, asfixiado até a morte por um policial branco, Derek Chauvin, 44, que se ajoelhou em seu pescoço por longos 8 minutos e 46 segundos, com George repetidamente falando aos quatro policiais presentes na cena do crime: “I can’t breathe!”, em português, “Não consigo respirar!”. O assassinato causou indignação à população negra e a muitos americanos foram às ruas protestar por George Floyd e por todos os negros que perderam sua vida pelo simples fato de serem pretos — como Breonna Taylor, 26, e Ahmaud Arbery, 25, também assassinados pela polícia no início de 2020 e também ajudando a levar ao Levante Negro de 2020.

Os protestos antirracistas nos Estados Unidos mobilizaram ativistas dos quatro cantos do mundo, pessoas de vários países foram às ruas protestar sob as frases “Vidas negras importam”, “Eu não consigo respirar!”, “Mãos para cima, não atire!”, “Sem justiça: sem paz! Sem polícia racista!” e “Digam o nome dela!“ — referindo-se à Breonna Taylor, assassinada dentro de casa por policiais, bem como a outras mulheres negras vítimas de violência policial. Essas mortes galvanizaram a maior onda de protestos em toda a história dos EUA, os maiores protestos raciais desde o assassinato de Martin Luther King Jr, nos anos 1960.

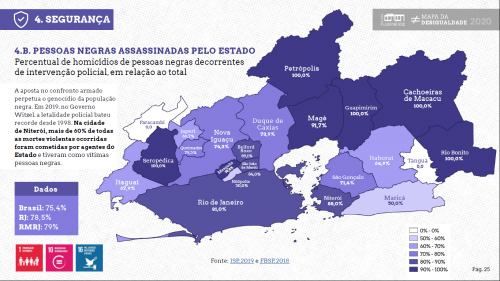

No Brasil não foi diferente, muitos afro-brasileiros perderam suas vidas nas mãos do Estado em 2020, o que fez com que militantes de diversas cidades se levantassem contra o genocídio do povo preto, no país em que a cada 23 minutos morre um jovem negro, onde 75,7% de todas as pessoas assassinadas são negras. Este número é bem parecido com aquele dos que foram assassinados durante intervenção policial, 75,4% deles negros, entre 2017 e 2018. Segundo o Mapa da Desigualdade da Casa Fluminense, há cinco municípios no estado do Rio de Janeiro onde 100% dos mortos pela polícia entre junho de 2019 e maio de 2020 foram negros. São eles: Seropédica, Petrópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito. Sem falar que, ainda no estado do Rio, 91% das crianças mortas por bala perdida foram crianças negras, entre 2016 e 2019.

O racismo existe e está enraizado na sociedade, ancorado em falas, comportamentos, atitudes, sistemas e narrativas que excluem e matam pessoas negras. Mas e na favela? Como a estrutura de preconceito racial se apresenta nos becos e vielas das comunidades cariocas?

Segundo o ativista social e professor de Literatura e Língua Portuguesa, Jonas Di Andrade, 27, “a favela é um dos territórios que mais sofre com o racismo, principalmente advindo do estado e de seu aparato repressivo: a Polícia Militar. Por meio das diversas violações e violências físicas e simbólicas, tendo em vista o grande número de pessoas negras nesses lugares, percebe-se como o racismo opera e ceifa vidas, o que não acontece normalmente em bairros nobres onde há pessoas brancas”.

Na visão do morador

Joyce Barbosa, 29, é moradora da Rocinha, na Zona Sul do Rio, e define o racismo de forma direta: “são ações, atos, falas que pessoas privilegiadas usam para discriminar outras que não são da mesma raça, etnia que a dela”. A assistente financeira e graduanda em ciências contábeis acredita que o preconceito racial está em todo lugar. “Mesmo com a maioria da população sendo preta, o racismo estrutural está enraizado. Até nas mínimas ações e falas tem racismo. Até na favela.” Mas acredita que na favela exista menos racismo que no asfalto. “Creio que seja pelo fato de haver mais pretos como moradores. Entretanto, a favela é menos racista porém sofre mais racismo. Porque além de pretos, somos pobres, então, os preconceitos se somam, de raça e o social também, acabam se misturando”, argumenta.

Para Isaías Trajano, 33, também morador da Rocinha, que se identifica como homem branco, o racismo está em toda parte e na história, mas ninguém se identifica como racista. “As pessoas não se assumem racistas, vão driblando de várias formas para tentar fugir de abordagens atuais e fazer valer atitudes e costumes tradicionalistas e racistas, mas em resumo é mau caráter. Infelizmente, já tive atitudes racistas, é uma coisa que vem da minha geração ainda, quando era mais novo replicava piadas racistas, frases racistas, etc. Mas tenho aprendido e evoluído nesse ponto, acompanho conteúdos nas redes sociais e influencers que abordam o tema”. O técnico de eletrônica diz que já viu amigos negros, também moradores de favela, sofrerem racismo. “Por ser branco, sempre sofri menos preconceito por morar na favela. Existia discriminação depois que dizia onde morava, mas até chegar nesse ponto, conseguia chegar em lugares que meus amigos negros não chegavam. Várias vezes fui parado pela polícia com amigos negros e não fui revistado, por ser branco”, conta, expondo a filtragem racial das polícias fluminenses.

Já para Elaine Pacheco, 42, mulher negra e moradora do Complexo do Alemão, na Zona Norte, o racismo é o preconceito com a cor de pele, classe social e religião. Para Elaine, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo e especificamente nas favelas o racismo acontece por parte da polícia. “Acho que racismo tem muito a ver com ignorância e [falta de] caráter. Eu já sofri racismo… qual é o negro que nunca foi seguido no supermercado ou chamado de macaco? Antigamente eu não tinha visão disso, mas tem apelido que é racista e as pessoas acham que é só uma forma de falar”, declara. A moradora do Alemão destaca que existe um pré-julgamento de que todo negro mora em comunidade. “Acham que todo negro é morador de periferia, as pessoas olham para o negro com olhar de favelado, baixa renda”.

Glória Alves, 60, também mora no Complexo do Alemão e afirma que, como mulher branca, já pronunciou diversos termos racistas. “Foi sem saber que estava sendo racista e algumas palavras eu tento não pronunciar. Coisas como ‘você está na minha lista negra’, que a gente escutou a vida inteira e hoje já consegue enxergar que é errado, mas ainda tem muita gente viciada, que fala sem pensar e ofende. Hoje eu já paro e penso, é só querer que a gente aprende a tirar essas palavras do nosso vocabulário”, confessa. Glória certifica que, mesmo morando em favela, não sofre os mesmos preconceitos que os negros que habitam as comunidades. “Nunca fui parada por policiais em lugar nenhum. O único problema é dar meu endereço para algum trabalho. Todos os dias fico sabendo de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito, racismo mesmo, na TV, nas redes sociais”, conta.

Barbeiro e morador da Cidade de Deus, na Zona Oeste, Jorge Padilha, 43, entende que racismo é discriminar o outro pela cor da pele. Como homem negro, para ele existe racismo na favela e nos demais lugares do mundo, mas o fato de morar em comunidade agrava o preconceito. “As pessoas discriminam por achar que porque moramos na favela e somos pretos, somos ladrões, sendo que na favela moram pessoas dignas como em qualquer outro lugar. Esse tipo de gente poderia se tornar um ser humano melhor se não deixassem a cor da pele interferir na nossa vida, porque o maior Criador nos fez sem nenhuma distinção de raça ou cor. Quem somos nós para fazer isso?”, questiona.

Afinal, o que é racismo?

Jonas Di Andrade explica que o preconceito racial é mais do que uma atitude, é uma estrutura. “Racismo, pela própria palavra, diz respeito à divisão das pessoas por meio do critério de raça, cor da pele. Levando em consideração o nosso passado colonial escravocrata, no qual pessoas arrancadas da África foram forçadas a vir para cá no intuito de servir não só de mão de obra, mas também de produto, herdamos um conjunto de práticas sociais, políticas, jurídicas, institucionais, de caráter discriminatório. As pessoas, racializadas, não brancas, negras e indígenas, são vítimas desse sistema de poder, que é estrutural (e estruturante), individual e institucional”, esclarece.

O que muitas pessoas ainda têm dúvida é sobre o antirracismo, que são práticas de caráter político, social, institucional, individual, que têm por objetivo ir contra todo o sistema de poder que divida, desumanize, marginalize, estereotipe e subalternize pessoas racializadas (negros e indígenas). Em Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, a autora aborda que para ser antirracista é preciso informar-se sobre o racismo, enxergar a negritude, reconhecer os privilégios da branquitude, perceber o racismo internalizado em si, apoiar políticas educacionais afirmativas, transformar o ambiente de trabalho com a inclusão de funcionários negros, ler autores negros, questionar a cultura que se consome, conhecer desejos e afetos, e, por fim, combater a violência racial.

Favela e racismo

O negro que não mora em favela também sofre racismo. No entanto, o negro favelado está na interseção entre o preconceito racial e a desigualdade social. Vale ressaltar que boa parte das pessoas que moram em comunidades não têm consciência das opressões que vivem e a educação possui um papel importante neste contexto. “A escola, que poderia ser um lugar de tomada de consciência e de libertação, tem sido um espaço não só de reprodução do racismo, e de outras violências concretas, mas também reprodução das opressões no âmbito do símbolo, ou seja, não se valoriza a história africana e afro-brasileira, bem como a cultura e as artes destas populações afrodescendentes em diáspora”, afirma Jonas Di Andrade.

Por fim, Jonas deixa uma mensagem: “o favelado, o negro favelado, precisa se conscientizar das diversas violações e violências com os quais seus corpos lidam diariamente, precisa lutar não só por eles próprios, mas também por todos os outros que vão ser acometidos pelo racismo. A educação tem um papel fundamental nisso. Se tivermos investimento em educação, colocando a África no centro, não mais a Europa, em uma abordagem afrocentrada, vamos conseguir caminhar para a construção de uma sociedade antirracista”.

Acesse o podcast sobre esse artigo clicando aqui!

[Artigo cedido gentilmente por RioOnWatch]