Em diversos países na América Latina onde a data é celebrada neste domingo, mães se reúnem em protesto

Nem todas estão com os filhos vivos para celebrar; na foto, ato por justiça para os crimes de maio de 2006 em SP - Acervo Movimento Independente Mães de Maio

Neste domingo (12), é comemorado o Dia das Mães. Nem todas, no entanto, estão com os filhos vivos para celebrar esse dia.

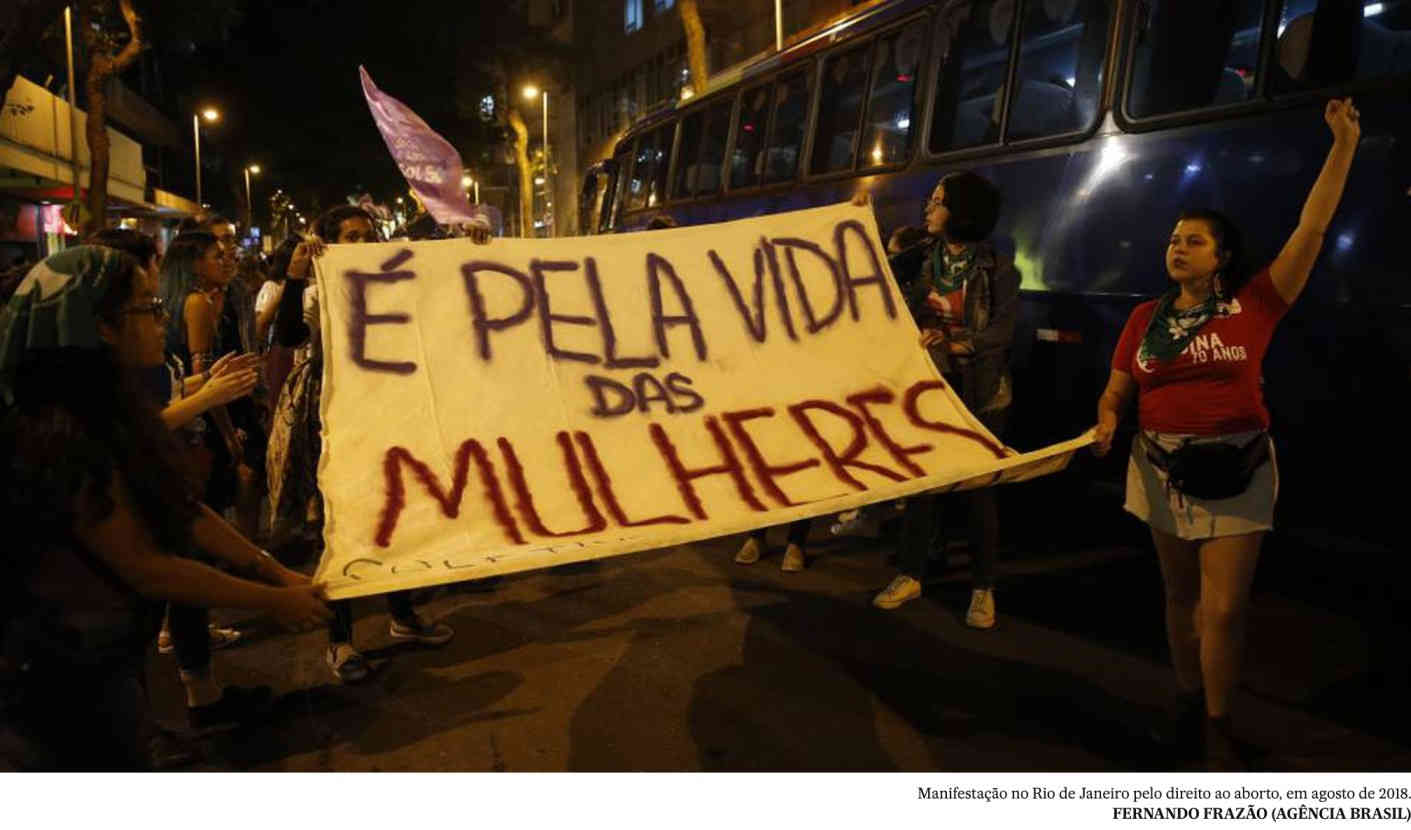

No México, o Dia das Mães foi transformado em um dia de luta. Com o lema “Sem meu filho, sem minha filha não há 10 de Maio!”, mais de 250 grupos de mães que procuram cerca de 116 mil pessoas desaparecidas convocaram manifestações para celebrar o Dia das Mães nesta sexta-feira (10).

Em outros lugares da América Latina, o dia festivo também é relembrado como um dia de luta de mães. Taty Almeida, uma das fundadoras das Mães da Praça de Maio na Argentina, é mãe de Alejandro Martín Almeida, que desapareceu em 17 de junho de 1975, logo no início da ditadura argentina.

Com essa mesma história, em 30 de abril de 1977, mães que tiveram seus filhos desaparecidos vestiram um lenço branco na cabeça e foram à Praça de Maio, no centro de Buenos Aires, para denunciar o terrorismo de Estado.

“Se levo um pano branco na cabeça é porque também arrancaram de mim o mais precioso que uma mulher tem: um filho, meu filho Alejandro Martin Almeida. Nós seguimos resistindo. Fizemos em plena ditadura, porque arrancaram nossos filhos. Saímos como leoas a para exigir respostas. Resistimos a outras ditaduras e governos que não nos escutaram. Assim fizemos e vamos continuar fazendo”, afirma Almeida.

“Com a luta das mulheres, em diferentes lugares e por diferentes motivos, quem disse que somos sexo frágil? Que se lembrem do Dia das Mães de uma maneira política, com esse reconhecimento às mães e às mulheres que lutam por seus filhos”, afirma.

No Brasil, a líder do movimento Mães do Cárcere, Andrelina Amélia Ferreira, conhecida como Andreia MF, atua principalmente, no litoral de São Paulo, no fortalecimento de mães e mulheres diante da violência e violações de direitos humanos por parte do Estado.

“As violências infelizmente não adormecem, elas mudam de CEP, cidade e favela. Infelizmente a busca por justiça é constante. As mulheres, mães e esposas estão sempre na linha frente, porque criam seus filhos muitas vezes sozinhas, com muita luta, e fazem o melhor que podem na criação.”

Hoje, Andreia MF tem um grupo de trabalho de extensão na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde trabalha com mães que perderam seus filhos para o Estado ou para a violência do crime organizado. “Nos encontramos para nos acolher, entre mães e filhas.”

“A criação dos filhos se dá muitas vezes sem a presença da educação, de creches para deixar seus filhos. Aí o estado vem e tira quando deveria dar estrutura. O que me deixa triste diante dos fatos macabros é que independente do nome ou cidade, uma mãe é sempre a mais prejudicada pois vai conviver para sempre com a dor, que não existe reparação.”

“Assim vou articulando, abraçando elas para que multipliquem nas quebradas com o pouco conhecimento que tenho, mais que se torna forte. Elas falam e lutam. Eu só apoio e seguro a mão delas. Entre uma lágrima e outra, eu consigo tirar delas um sorriso de força e resistência”, diz Andreia.

Edição: Matheus Alves de Almeida

Por que mulheres continuam perdendo seus filhos para o Estado?

Apesar das diretrizes do ECA, que apontam a destituição como exceção e ressaltam que a pobreza ou o uso de drogas não são motivos suficientes para a perda do poder familiar, a prática frequentemente contradiz essa normativa

Em dezembro de 2023, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) sediou a reunião do Fórum de Maternidades, Uso de Drogas e Convivência Familiar, um evento marcado pelo lançamento da cartilha “A criança foi acolhida, o que devo fazer?”. Nesse lançamento estavam presentes Eufrásia Maria Souza das Virgens, antiga defensora da Coordenadoria da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cdedica), profissionais da saúde e da assistência social, além de membros do colegiado do Fórum. O encontro destacou a necessidade de uma articulação entre diversas políticas públicas para prevenir que famílias, sobretudo aquelas chefiadas por mulheres e afetadas por questões como pobreza, local de moradia, raça, etnia e religião, percam a guarda de seus filhos contra sua vontade.

O Fórum de Maternidades, Uso de Drogas e Convivência Familiar (Reprodução/Facebook)

Esse cenário expõe como noções hegemônicas de família, maternidade e infância são manuseadas pelo sistema judiciário, marginalizam e desautorizam experiências que divergem do modelo tradicional, reforçando a urgência do tema e a necessidade de luta por justiça. A partir desse contexto colocamos duas questões que atravessam todo o texto: por que mulheres continuam perdendo seus filhos para o Estado? Quais são os principais marcadores que atravessam esses casos?

Nos estudos realizados por pesquisadoras da Rede Transnacional de Pesquisa sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA), as maternidades são entendidas no plural, admitindo que existem inúmeras formas de exercer o papel de cuidado reprodutivo. Os casos de violação acompanhados pelas pesquisadoras envolvem principalmente gestantes e/ou puérperas (e suas famílias) negras com trajetória de vida nas ruas, usuárias de álcool e outras drogas, em situação de pobreza extrema, moradoras de favelas ou áreas de risco, com sofrimento mental, membros de comunidades tradicionais ou indígenas e de religiões de matriz afro-brasileira (umbanda ou candomblé).

Os modos de vida dessas populações e/ou suas condições de vulnerabilidade social são considerados inadequados para os cuidados das crianças e, por isso, são justificadas a suspensão ou a extinção do poder familiar. Posteriormente, essas crianças são colocadas para adoção, sem nunca mais serem vistas. Essa prática, que tem sido menos excepcional e mais rotineira, viola a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de outros princípios normativos voltados à infância.

Podemos citar como peça normativa a cartilha mencionada acima que detalha o passo a passo para as famílias acessarem a DPRJ após terem bebês, crianças ou adolescentes acolhidos, geralmente em espaços conhecidos como “abrigos”. Estes são destinados a crianças e adolescentes que enfrentam suspeitas ou comprovações de violações de direitos como negligência, maus tratos, violência física, psicológica, sexual, verbal e abandono. O acolhimento seria uma primeira etapa de intervenção nesses casos. Os casos mais extremos seriam de destituição do poder familiar, sempre justificado como só ocorrendo após a falta de alternativas de ações protetivas e intervenções com vistas à manutenção da criança na família de origem.

A Vara da Infância e Juventude, junto ao Conselho Tutelar, avalia e decide sobre essas medidas de proteção, que são vistas como excepcionais e devem priorizar a manutenção da criança em seu meio de origem, isto é, em suas famílias. Apesar das diretrizes do ECA, que apontam a destituição como exceção e ressaltam que a pobreza ou o uso de drogas não são motivos suficientes para a perda do poder familiar, a prática frequentemente contradiz essa normativa. Profissionais da rede de saúde, assistência social e Judiciário relatam uma persistente criminalização da pobreza e do uso de drogas, o que reflete o racismo institucional e impacta principalmente famílias vulneráveis.

O objetivo deste texto é chamar atenção para o caráter histórico e estrutural dos casos de destituição sobre certas maternidades. Do mesmo modo, não podemos negar contextos de “sequestro”. Utilizamos esse termo com o propósito de caracterizar casos em que crianças são retiradas de seus núcleos familiares e levadas para instituições de acolhimento, sem muitas vezes de fato existir uma violação. Casos esses que mobilizam os debates acadêmicos, ativistas e profissionais.

Reconhecida nacionalmente pela mobilização em torno do que foi convencionado como “separação” ou “abrigamento compulsório de mães e bebês”, a Coletiva em Apoio às Mães Órfãs surgiu a partir da mobilização chamada “De quem é esse bebê” ocorrida na cidade de Belo Horizonte (MG). A coletiva é composta quase que exclusivamente por mulheres, que são profissionais da saúde e da assistência social, defensoras públicas, advogadas, pesquisadoras e ativistas. Há pelo menos sete anos, o grupo atua voluntariamente e tem realizado eventos públicos, denúncias, campanhas, pesquisas e audiências públicas – na Câmara Municipal de Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e na Câmara de Deputados.

Caso semelhante de ativismo e luta por essas maternidades é o Fórum de Maternidades, Uso de Drogas e Convivência Familiar, mencionado no início deste artigo. O Fórum é composto por uma coordenação colegiada com seis membros, sendo cinco mulheres e um homem. O espaço tem como objetivo debater, construir fluxos, articular a rede de atuação, construir normativas jurídicas e dar visibilidade às mães que estão em situação de uso de drogas, em trajetória de rua ou em alguma situação de vulnerabilidade e que tiveram suas maternidades judicializadas.

O espaço do Fórum é composto por diversos profissionais da saúde e da assistência, em articulação com o sistema de Justiça, priorizando o atendimento intersetorial entre as redes de atendimento a essas mulheres, juntamente com seus filhos. Os encontros abordam os desafios e estratégias para possibilitar que aquelas mulheres vivenciem as suas maternidades e cuidem de seus filhos, reconhecendo-os como sujeitos de direitos.

Nesse sentido, esse lugar do Estado que delimita quem pode ter e ser cuidado configura um campo atravessado por moralidades em que determinados corpos são negados de cuidar e de serem cuidados. Da mesma maneira que o gênero é um marcador histórico e social fundamental para refletirmos sobre o tema da destituição, tal tema não pode ser discutido sem ser racializado. A partir dessa relação queremos chamar atenção para como essa discussão não está apartada dos debates levantados, sobretudo por pensadoras e feministas negras, isto é, como os direitos sexuais e reprodutivos foram, ao longo dos anos, se tornando um dispositivo de gestão e administração estatal.

Mulheres despossuídas de direitos

Para muitas dessas pesquisadoras, como Angela Davis, Lélia Gonzales e Sueli Carneiro, há continuidades e descontinuidades no interesse pela maternidade (ou o não exercício dela) e pela infância em seus diferentes aspectos. Como o ataque ao direito reprodutivo se refere a direitos não acessados, as mulheres não brancas podem ser testemunhas por meio de controle populacional, a destituição do poder familiar e o não reconhecimento de sua maternidade. Essas mulheres são despossuídas como sujeitos sociais que não têm direito a proteções legais nem a reparações garantidas pela legislação dos direitos civis.

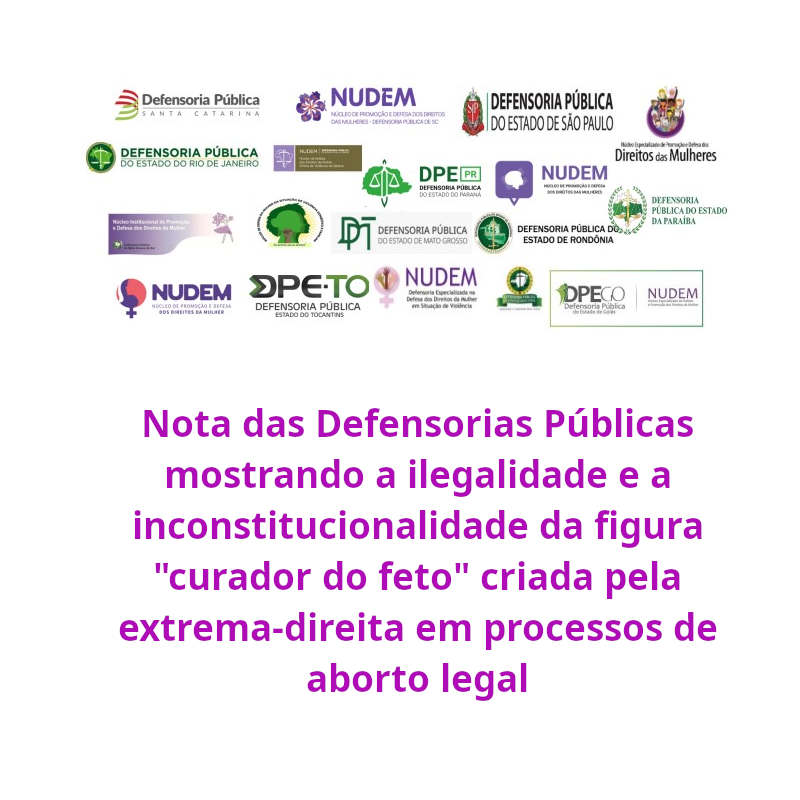

Essas situações, não raro, vêm acompanhadas de violência obstétrica e de barreiras ao acesso de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tais como a negação ao aborto nos casos previstos pela legislação brasileira, proibição do aleitamento materno e até mesmo esterilizações involuntárias. É igualmente constante a discriminação no atendimento, visto que tais mães são tanto questionadas diante das responsabilidades de terem engravidado, quanto julgadas e contestadas sobre terem condições de criarem seus filhos. Uma parte considerável das mulheres que têm seus filhos/as retirados ou separados nos hospitais, logo após o parto, não possui vínculos familiares, amparo e/ou proteção social de sua família extensa ou do possível companheiro.

Apesar de orientado em alguns princípios normativos da infância, o problema social da destituição não é recente. Podemos ainda traçar um paralelo com alguns pontos jurídicos do período de passagem do sistema escravocrata para o processo de “emancipação” – abolicionista com os dias atuais. A historiadora Marília Ariza em sua pesquisa sobre o processo de emancipação gradual e abolição do período escravocrata analisa as relações entre gênero, maternidade e infância. A interdição das maternidades de mulheres escravizadas no período pós-abolição foi um desafio encarado por essas mulheres que acabaram utilizando estratégias variadas como acordos com patrões, arranjos com antigos senhores e fugas para enfrentar o impedimento da formação de suas famílias autônomas. Houve inúmeros casos de mulheres libertas que, de forma deliberada, se engajaram na crescente esfera judicial, que se tornou um palco crucial para as controvérsias envolvendo a emancipação – um processo que atingiu seu auge nas décadas de 1870 e 1880 – para lutar pelos direitos sobre seus filhos.

Direito à maternidade

A importância de mapear e de analisar a mobilização política associada ao “direito à maternidade” é para pensarmos como essa relação entre gênero, raça, classe, território e Estado está sendo constituída como projeto de nação. O Estado aparece como a figura que coloca a maternidade negra em suspeição, como um mau gênero; não sendo a maternidade desejável no imaginário racial, assume o papel de impedir essa maternidade de existir. Ao mesmo tempo que podemos constatar os vestígios, para usar o termo da autora norte-americana Cristina Sharpe, como uma ideia de permanência na zona do não ser em que estão as pessoas negras. Seriam relegadas como uma “herança” do sistema escravocrata que desrealiza não só a existência, mas outras formas de estar no mundo, com o “status de não mãe” para mulheres negras, um “status narrativamente condenado” sobre um passado que não passou. Concomitantemente, a noção de vestígio também aponta para como as pessoas negras habitam o terror e como vivem apesar dele.

Outras formas de habitar este mundo são continuamente redesenhadas sendo que as situações excepcionais também produziram resistências e recusas negras. Nas nossas pesquisas e escutas a experiência comum tem sido a recusa de não ser mãe. Se por um lado, parece uma busca às origens biológicas da maternidade, por outro, reconhecemos o atravessamento histórico, cultural e contextual do racismo e o impedimento de mulheres exercerem os seus direitos e desejos reprodutivos. Nesse sentido, assumimos que a destituição é um problema com muitos estigmas e vulnerabilidades associadas, mas que possui o seu vestígio no sistema escravocrata e até os dias atuais é preciso construir rotas de fuga para garantir mães e filhos juntos.

Ariana Oliveira é pesquisadora da REMA/CNPq, doutoranda em Ciências Sociais (PPGCS/Unicamp) e mestra em Antropologia Social (PPGAS/Unicamp).

Tássia Áquila é pesquisadora da REMA/CNPq, doutoranda em Saúde Coletiva (PPGSC/IMS/UERJ) e mestra em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ).

Revisão e edição: Mariana Pitasse e equipe Le Monde Diplomatique Brasil.

fonte: https://diplomatique.org.br/por-que-mulheres-continuam-perdendo-filhos-para-estado-violencia/

Quando o Estado mata, quem acolhe?

Desafios e lutas que as mães e familiares enfrentam após o assassinato dos seus filhos

Enquanto muitos lares brasileiros vão celebrar o próximo domingo com a família reunida, nas favelas e periferias o Dia das Mães é mais um dia de luta. Em 2023, 6.296 pessoas foram mortas pelas forças de segurança no Brasil, segundo dados publicados em janeiro deste ano pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse número representa 14% das mortes violentas no país e, ainda, uma média de dezessete pessoas mortas por dia pela força pública em território brasileiro.

Mães de vítimas de violência do Estado em ato por justiça para a morte de Johnatha, jovem carioca assassinado pela PM (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Os números são alarmantes. Contudo, eles escondem as histórias familiares e os projetos de vida das pessoas que foram assassinadas. Neste artigo queremos trazer um pouco dessas histórias. Em especial, os desafios e lutas que as mães e familiares das vítimas enfrentam após o assassinato dos seus filhos.

Na Rede Nacional de Familiares de Vítimas do Terrorismo de Estado estão presentes movimentos sociais e coletivos políticos das cinco regiões do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os estados com maior número de articulações engajadas na luta por justiça e reparação. Familiares e vítimas dividindo laços afetivos e/ou de sangue e os mesmos processos de criminalização de corpos racializados que habitam territórios periféricos.

Enquanto a linha de frente dessa luta é formada majoritariamente por mulheres – como mães, tias, viúvas, irmãs, filhas das vítimas –, na maior parte dos casos, o perfil da própria vítima segue há anos o mesmo: jovem, negro, homem cisgênero, morador de favela. A relação de parentesco que mais se destaca é a relação entre mãe e filho, como fica explícito na Carta Final do I Encontro Internacional das Mães de Vítimas da Violência do Estado: “Nós somos Mães Negras, Mães Indígenas, Mães Trabalhadoras, Mães Pobres, Mães de Favelas, Mães Periféricas: Nós somos Mães Guerreiras!”

Já há muitos anos acompanhamos e apoiamos movimentos como esses de demanda por justiça, memória e reparação de familiares de vítimas de violência de Estado no Brasil. Nesse percurso, temos aprendido sobre as formas de viver e transitar o luto e sobre as estratégias de luta contra os modos em que o Estado, a partir de suas múltiplas agências, viola o direito à vida e, após a violência letal, o direito à memória, à saúde e à convivência familiar.

A partir dessas e outras preocupações, desde dezembro de 2022, construímos a Rede Transnacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas (REMA). Ela surge da articulação de núcleos de pesquisa, coletivos e movimentos sociais que integram o projeto “Maternidades destituídas, violadas e violentadas: construção de redes de pesquisa, acolhimento e formação em torno ao direito às maternidades”, aprovado no âmbito da Chamada Pró-humanidades/CNPq (2022), na linha Projetos em Rede – Políticas públicas para o desenvolvimento humano e social, com foco em produzir diálogos com políticas públicas e promover a divulgação científica.

Atentas a diferentes formas de gestão das maternidades e às regulações sobre “cuidado”, temos trabalhado com casos específicos de violações e violências conectadas a práticas e argumentos de agentes públicos, profissionais, gestores e formuladores de políticas públicas, para compreender a quem é reconhecido e a quem é negado o direito de gestar, de ser mãe e de maternar, de exercer esse papel social e como exercê-lo.

O trabalho da REMA se estrutura a partir da conexão entre três eixos: maternidades destituídas, maternidades violentadas e maternidades violadas. Neste texto, nos concentramos no eixo “maternidades violentadas”. Por meio dele dedicamos nossa atenção a casos de mães e familiares que tiveram as suas maternidades e/ou laços violentados pela intervenção estatal, que resulta na morte e/ou no encarceramento de seus filhos, ou no terrorismo de Estado em governos ditatoriais. Nesse mesmo eixo também acompanhamos algumas situações de mulheres gestantes ou mães que estão privadas de liberdade.

Neste artigo, apresentamos histórias/questões que atravessam as vivências de mães e de familiares de vítimas de violência de Estado e de coletivos organizados, por elas e por outros ativistas, para fazer frente à violência estatal, para combater o racismo e para denunciar o genocídio da população negra no Brasil, entre outras pautas. Essas questões não esgotam as discussões necessárias sobre o tema, mas são as violações de direitos que temos priorizado no trabalho com a REMA em diálogo permanente com nossas parceiras de luta.

A primeira delas é sobre o luto como um direito diante da perda brutal de um filho ou familiar. As mães e familiares narram repetidamente o momento em que ficaram sabendo da morte do seu filho, irmão, ou outra pessoa da família, como um “schok”, “um buraco”, “o momento mais terrível da vida”, “algo que não desejo para ninguém”. No entanto, ao mesmo tempo, falam da impossibilidade de viver esse tempo de luto sozinhas, ou em família. Afirmam a necessidade de se lançar à luta, de transformar o luto em luta, de fazer do luto um verbo. De tomar a mão de outras mães e de outras mulheres, de construir redes e de se apoiar juntas – afirmando, com toda legitimidade, que só elas conhecem a dor que sentem.

Luto, dor e adoecimento

Apesar de fundamentais, essas redes, construídas entre os próprios familiares, nem sempre dão conta da perda e da dor. Em alguns casos porque outras perdas sucedem à morte de uma pessoa querida. O relato de Penha Rodrigues, moradora do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, é contundente: “Soube da morte do meu primeiro filho quando estava grávida da minha filha. Enterrei meu filho no dia do meu aniversário, com um barrigão. O pai dele teve um AVC na hora. Nove meses depois, quando eu ainda vivia o luto do meu primeiro filho, a polícia matou meu segundo filho”.

Uma segunda questão trabalhada na REMA diz respeito ao direito à saúde. É inegável o impacto que a perda violenta de um filho tem na saúde física e psíquica de uma mãe. São incontáveis os casos de diabetes, hipertensão, câncer, AVC, entre as mães de vítimas do Estado, levando algumas delas à morte, como as pioneiras Vera Flores e Marilene Lima, do movimento das Mães de Acari, no Rio. Durante os enterros de cada mãe da luta que falece, as que ficam vivas não escondem o medo de ser a próxima.

Aos adoecimentos do corpo se somam com força os danos psíquicos, psicológicos e emocionais. “Viver de remédios” desde que seus filhos foram assassinados é uma realidade que muitas mães narram nas rodas de conversa organizadas até agora pela REMA. Como disse Nádia, também do Chapadão, mãe do Cleiton e tia do Fabrício, ambos assassinados pela PMERJ: “minha bolsa hoje é cheia de remédios, receitas, laudos, mas o Estado infelizmente não vê como fica nosso estado, nossas vidas”.

Esse adoecimento sistemático carece de uma política pública que apoie os tratamentos necessários. Como nos disse Ivanir Mendes dos Santos, mãe de Moisés, assassinado por policiais militares na comunidade de Cantagalo, “o Estado não dá nem uma dipirona, é você que tem que correr atrás”. Os altos custos dos medicamentos ficam nas costas das famílias que já se encontram extremamente vulnerabilizadas para levar suas vidas adiante.

A saúde deveria fazer parte das medidas de reparação e o Estado fornecer um auxílio saúde para garantir não só a sobrevivência saudável, mas também condições dignas para viver o luto e levar adiante a luta. Uma parte importante dessas demandas foi inserida no PL 2999/2022, que ainda está em discussão na Câmara dos Deputados sem a visibilidade que merece.

Realidade semelhante vivem as mães e familiares de pessoas privadas de liberdade. Ao sofrimento psíquico e ao desgaste físico das longas e imprevisíveis filas para visitar seus familiares, somam-se as condições insalubres e desumanas da prisão. “A mãe que tem pressão alta já chega lá dentro com a pressão lá no pico, porque, já parou para analisar? Ela está lá fora desde 5, ou 3 da manhã; aí ela só vai entrar às 8, aí tem a revista da bolsa, a revista da comida, a revista dela, aí tem a visita, ela sai à tarde destruída, e muitas dessas mulheres saem daí e ainda vão trabalhar”, conta Ivanir, que também faz parte da Rede contra a Violência, da Frente pelo Desencarceramento e é pesquisadora de um projeto sobre Presos Provisórios.

Por sua vez, as iniciativas de tratamentos psicológicos também ficam sob responsabilidade das redes de contato dos coletivos de familiares e as parcerias estabelecidas. É necessário investir não só em espaços de atendimento psicológico, mas também pensar formas de cuidado psíquico e acolhimento especializadas para quem sobrevive à perda de um filho ou familiar pela violência de Estado. O diagnóstico de “depressão” ou “ansiedade” não dá conta das complexidades vividas por milhares de mulheres em luto e luta.

Direito à memória

Uma terceira questão importante é sobre o direito à memória. As blusas que as mães e familiares criam e vestem com os nomes e fotos dos seus filhos e familiares são um elemento da luta pela memória deles. As falas em atos e outros eventos lembrando como esses jovens eram, o que faziam, estudavam, onde trabalhavam e moravam, o que gostavam de comer, quais sonhos tinham, também são formas de segurar eles por perto, de manter a memória viva sobre as vidas e sobre as maternidades que foram interrompidas.

“Toda vez que eu falo do meu filho Johnatha, que eu boto a camisa, eu continuo sendo a mãe dele”, afirma Ana Paula Oliveira, do movimento Mães de Manguinhos, no Rio, “porque o Estado me tirou o direito a exercer minha maternidade”.

À memória dos seus filhos e familiares soma-se outra memória que deve ser produzida: a memória da violência do Estado. Os familiares apresentam incansavelmente como os jovens foram mortos. São relatos dolorosos, mas nos mostram detalhadamente como essas mortes são produzidas de forma sistemática, com estratégias que se repetem, seja para matar, seja para ocultar ou disfarçar as mortes. É necessário criar formas de registro e memória dessas práticas violentas e ilegais, bem como das formas de luta das mães e familiares para fazer frente a elas. Como muitas mães afirmam, “para que nunca mais se repita”.

As violações de direitos que essas mães enfrentam não se esgotam com as questões que mencionamos aqui. Entretanto, a pergunta fica: como sobreviver à violência de Estado que se perpetua na experiência de vida dessas mulheres? Elas mesmas enfatizam a importância de tecer redes de apoio e acolhimento: coletivos sociais, movimentos, encontros, conversas, troca de informações e experiências. Sem dúvida são redes fundamentais.

Porém, precisamos também nos perguntar onde fica a responsabilidade do Estado nisso tudo? São urgentes políticas públicas que contemplem as demandas e necessidades pautadas por essas mulheres a partir de suas experiências de fazer frente a violências de natureza singular, e não aquelas políticas imaginadas de cima para baixo. Para isso, é preciso ouvir, acolher e cuidar: do luto, da luta, da saúde física e emocional, da memória.

Lucía Eilbaum é pesquisadora da REMA/CNPq e professora de Antropologia da UFF.

Juliana Farias é pesquisadora da REMA/CNPq e professora de Sociologia da UERJ.

fonte: https://diplomatique.org.br/quando-o-estado-mata-quem-acolhe-maternidade-violencia/

172

172