É doloroso pensar que as agressões ocorrem, nem sempre, mas muitas vezes, com base na consciência de desfrutar de uma posição de poder ou privilégio.

O momento deste convite para reunir cabeças e corações em torno da questão da vigilância, justiça e punição não poderia ser mais oportuno. O contexto, não há dúvida, é de fragilidade e incerteza, e é a partir deste enquadramento que os poderes repressivos parecem estar tentando novas formas de apertar os parafusos de um controle social que visa especialmente os corpos habituais: feminizados, trans, migrantes, empobrecidos e racializados. Desde as políticas de pico e gênero1 impostas na primeira etapa da pandemia no Peru e na Colômbia, até a experimentação com o isolamento seletivo sob a administração de Isabel Ayuso, em Madri ou Berlim, onde a noite cai na cidade deserta, com exceção de algum menino afro ou árabe que está sendo identificado e revistado por sete ou oito policiais; através do prisma de uma crise global torna-se mais do que evidente que a narrativa da segurança é mais uma vez erguida como um álibi para uma justiça estatal que funciona como um vetor para a reprodução da violência racista, patriarcal e de classe.

Assumindo o nosso papel, como movimento feminista, estamos bem conscientes do aspecto hermético, impenetrável e surdo com o qualem que a justiça estatal se manifesta. O que raramente, como movimento, paramos para observar é a outra forma que este aparelho toma: a de um buraco que envolve o corpo empobrecido e racializado até ser triturado. O debate abolicionista antipunitivista vem se desenrolando há algum tempo, especialmente nos Estados Unidos, onde teóricas ativistas como Angela Davis e Ruthie Wilson Gilmore vêm explorando a intersecção de raça, justiça e encarceramento em massa há anos. Faríamos bem em prestar atenção a estas questões e, sob essa luz, fazer uma pequena pausa para avaliar nossas práticas.

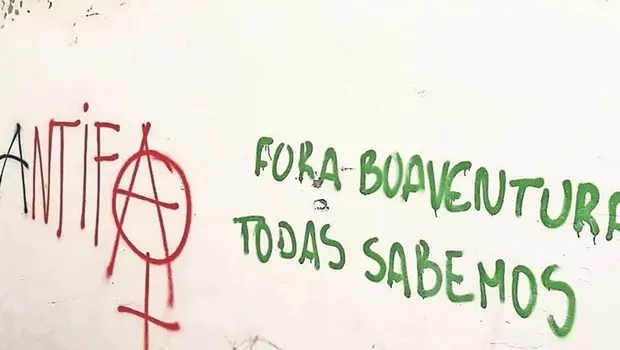

Construir comunidades simbólicas e materiais de confiança e cuidado tem sido fundamental para quebrar o pacto de silêncio que legitimou o status quo patriarcal. Hoje, é inegável que a capacidade do movimento feminista de interpelar à esfera pública e até ao Estado vai muito além da esfera da luta antipatriarcal, levando uma inteligência estratégica baseada no cuidado com muitas outras dimensões da auto-organização. Entretanto, a questão dos conflitos internos permanece limitada à rápida busca de solução e fechamento, entendida em sua maioria como cancelamento e banimento dos espaços de encontro.

É difícil e delicado abordar uma questão tão vulnerável como a expectativa de reparação em contextos de impunidade endêmica. E é, naturalmente, doloroso pensar que as agressões ocorrem, nem sempre, mas muitas vezes, com base na consciência de desfrutar de uma posição de poder ou privilégio. É por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta modesta em relação às palavras que escolhemos para descrever nossos desejos e narrar nossas memórias: Do que falamos quando falamos de espaço seguro?

A narrativa da segurança, e isto não é difícil de ler em territórios que baseiam seus parâmetros de convivência nesse horizonte, fala da erradicação do conflito, ou seja, da prevenção, ou seja, da vigilância. A lógica da segurança implica uma ética, e esta se baseia na limpeza. Uma sociedade ou espaço “seguro” é um espaço onde não há risco porque tudo o que poderia gerar fricção foi erradicado.

A norma, como sabemos, não é fixa, mas emerge de uma série de consensos que variam conforme o tempo e o contexto. Portanto, o normal pode ser marginal quando é deslocado. No meu caso, passei de uma mulher de classe média empobrecida lida como branca em um país colonial como o Peru, para uma imigrante indocumentada na Espanha, para a mais “branqueada” do coletivo antirracista mais tarde, e depois para parte de uma massa disforme de estrangeiros bárbaros e verbalmente deficientes na Alemanha. Meu companheiro é um espanhol da classe trabalhadora, cujo corpo é assumido como “árabe” pelos caixas dos supermercados, pelos cobradores dos transportes públicos e, é claro, pela polícia. Este lugar de suspeita que habitamos tem consequências concretas em nossas vidas e nos faz rever diariamente o que significa encarnar a ameaça. De nosso lugar de existência, a segurança é uma esfera reservada para “outros”, pensada por outros, e é nesta fronteira invisível ou às vezes muito explícita entre “eles” e “nós” que é instituída. A segurança pressupõe a existência de um inimigo potencial que nunca é você mesmo.

Em contraste com esse modelo, encontramos outros tecidos e explorações que se baseiam cada vez mais na retórica e na prática do cuidado. Quando falamos de cuidados, tudo está misturado, todos nós estamos misturados. Não estamos mais falando de uma “solução” ou um “fechamento”, senão de uma maneira de fazer as coisas, de proceder nos conflitos, nos medos e nas dores, todos transes e processos que reconhecemos como parte da vida em comunidade. Saímos do binarismo que reserva aos envolvidos em um conflito em posições polares que facilita desterros e punições sumárias. O cuidado não é propriamente “a” solução, talvez nem seja “uma” solução, mas é uma alternativa ao tratamento diferenciador. Em sua abordagem, somos todos vulneráveis: desde a pessoa que ocupa momentaneamente o lugar da vítima, até a pessoa que agride.

O que estamos percebendo, cada vez mais nesse caminho de construir e viver juntos em comunidade é que o “outro” perseguido pela lógica e pela ética da segurança e punitivista está dentro de cada um de nós. Não se trata de cobrir o sol com a peneira e negar que, por um lado, há violências que são sistemática e que, por outro, há violências que não tem volta atrás, mas, sim, de nos perguntarmos o que fazer com o trauma que causamos, com a presença daqueles que nos atacaram, daqueles que fizeram de nosso lugar de celebração, trabalho ou militância um lugar de medo. Eu me faço esta pergunta como sobrevivente da violência machista e também me pergunto desde o lugar de suspeita que um migrante sempre ocupa.

Agora, tendo dito tudo isto, outra pergunta me assalta: já estamos em capacidade de habitar este terreno? Falamos todas e todes a mesma língua? Em outras palavras, sabemos ao menos como reconhecer uma ferida quando ela é apontada? Sem ânimo provocador, acho que precisamos olhar com honestidade para nossas ações e nossas intenções. É difícil, mas acredito no potencial e no percurso do movimento feminista para enfrentar esse desafio.

Em conclusão, estou consciente que neste breve espaço estou articulando conceitos e experiências que não são, em todos os sentidos, análogas. Levaria muito mais tempo e proximidade para desenvolver com rigor os paralelos e as interseções que eu quis abordar aqui, mas confio em sua sensibilidade para sentir além das palavras.